この記事では、「オーラルフレイル」について、歯科医師の立場からまとめました。

「フレイル」、「オーラルフレイル」、「口腔機能低下症」の言葉は聞いたことがあるでしょうか?

高齢化社会が進む中、歯科医療従事者が担う役割は「単に歯を治すこと」にとどまりません。むしろ「口から始まる全身の健康」を支える存在として、オーラルフレイルへの対応は、とても大事な視点となっています。

フレイルとは

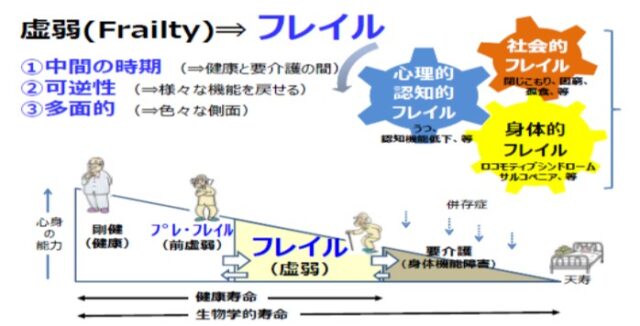

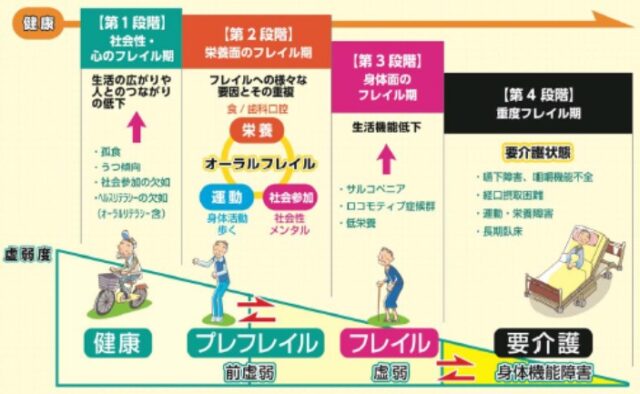

フレイルとは、「加齢により心身が衰えた状態」のことで、語源は英語のFrailty(フレイルティ)です。

フレイルは「虚弱」、「老衰」、「脆弱」などを意味しますが、「正しく介入すれば元の状態に戻る」という意味もあります。

フレイルを放っておくと、要介護や寝たきりに繋がってしまう可能性が高く、「健康と要介護の中間」にあたる状態です。

フレイルの兆候

日本老年医学会では、フレイルの兆候にはとして以下の5項目を挙げています。

・体重減少

・疲れやすい

・筋力低下

・歩行速度の低下

・活動量の減少

5項目のうち、3項目以上該当すると「フレイル」で、1~2項目なら「プレフレイル」と評価されます。

フレイルの予防策

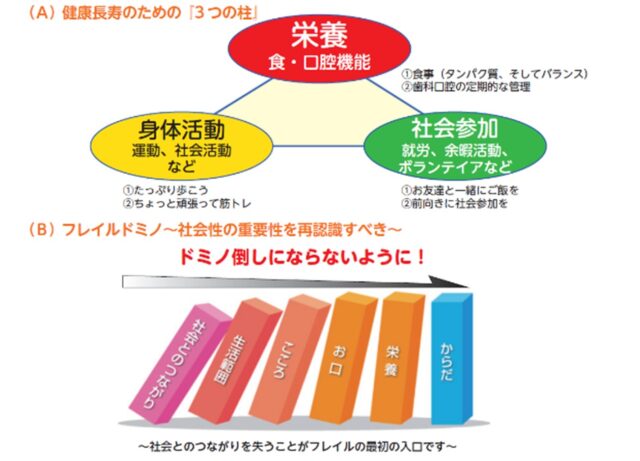

フレイル予防のためには「3つの柱」があります。

① 栄養(食・口腔機能)をしっかりとること

② 身体活動(運動・社会活動など)を行うこと

③ 社会参加(就労・余暇・ボランティアなど)することが重要とされています。

オーラルフレイルとは

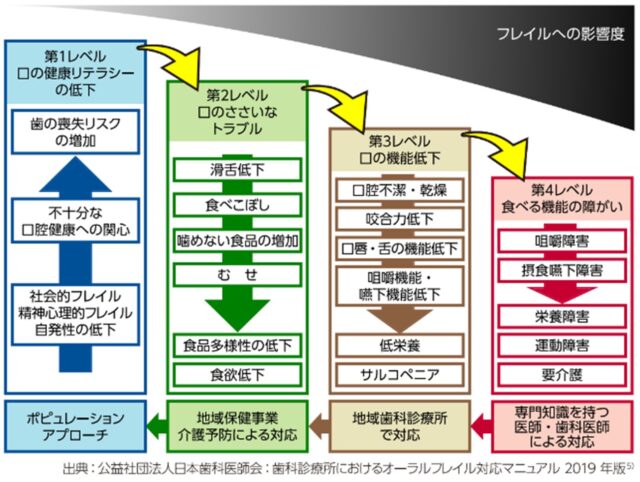

フレイルの「口版」と言えるのが「オーラルフレイル」です。

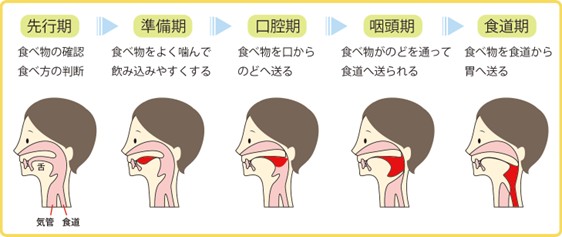

これは、「噛む」、「飲み込む」、「話す」といった口腔機能が、加齢や生活習慣により少しずつ衰えていく状態を意味します。

もちろん、突然大きく機能が落ちるわけではありません。

むしろ、「何となく食べづらくなった」、「むせやすくなった」、「滑舌が悪くなってきた」など、ごく軽微な変化がサインになります。この段階で気づいてケアできれば、機能の回復や進行予防が可能です。

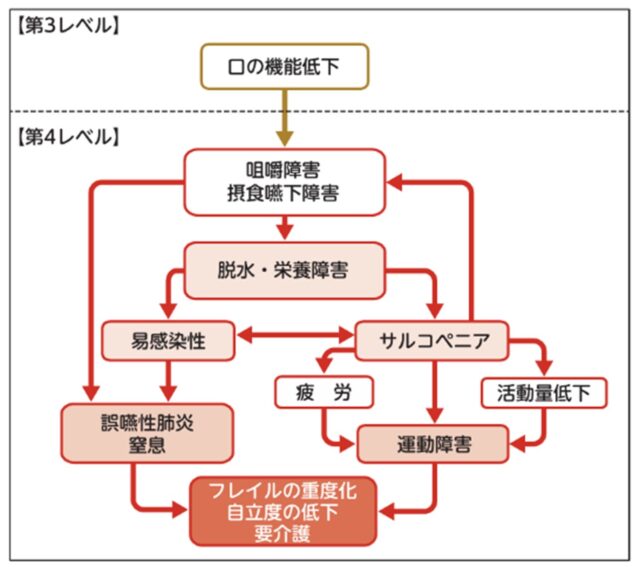

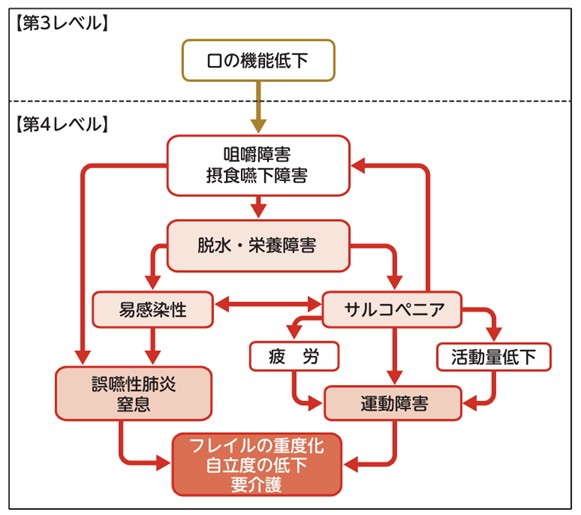

しかし、見逃したままにしてしまうと、

「口腔機能低下症」→「摂食嚥下障害」→「誤嚥性肺炎」→「要介護」

という負の連鎖に入ってしまうのです。

オーラルフレイルのセルフチェック項目

最近では簡便なスクリーニングツールも活用されています。

例えば、以下の5つの項目のうち、2つ以上当てはまる場合は、オーラルフレイルの疑いがありとされます。

・20本未満の歯しか残っていない

・半年前よりも硬いものが食べにくくなった

・お茶や汁物でむせることがある

・口の中が乾くことが増えた

・滑舌が悪くなったと感じる

気になる方は、早めの歯科受診をお勧めいたします。

オーラルフレイルの予防法

口腔機能低下の兆候が認められた場合、その背景に着目する必要があります。

① 歯周病や虫歯によるものなのか

② 舌・口唇・頬筋などの口腔周囲の協調運動によるものなのか

③ 咬み合わせによるものなのか、などです。

そのため、それに合わせた予防、治療が必要になります。

- 毎日のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケア

基本は「歯磨き+定期的な歯科受診」です。

特に高齢者は、見えにくい部位や義歯周囲などにプラーク(歯垢)が残りやすく、歯周病やカンジダ感染を招くリスクが高まります。

歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケア、歯周病予防を3~4ヶ月に1回程度の頻度で行うことで、オーラルフレイルの発症率を下げることができます。 - 口唇・舌・咀嚼筋のトレーニング

「パタカラ体操」というお口の体操があり、誤嚥を防ぐための代表的な訓練方法の一つでます。パ・タ・カ・ラの音には、それぞれの音を発音するのに使う筋肉があり、これらの筋肉は食べたり飲み込んだりする機能と密接に関係しています。

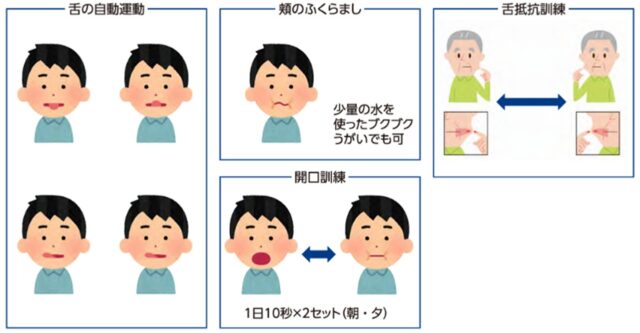

他にも口腔機能向上のため、舌の運動・頬のふくらまし・開口訓練・舌の抵抗訓練もあります。

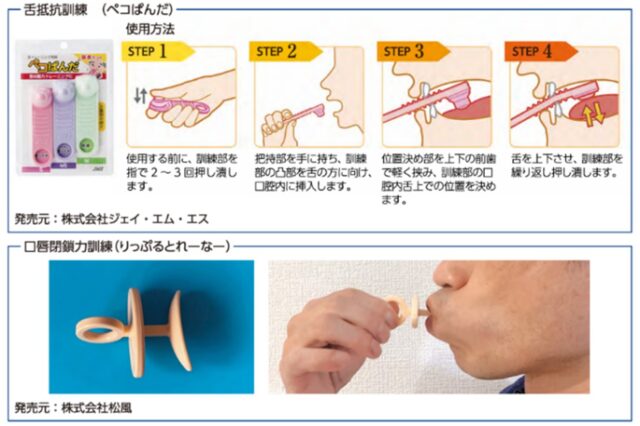

また、トレーニング器具を用いる舌抵抗訓練(ペコぱんだ)、口唇閉鎖力訓練(りっぷるとれーなー)もあります。舌圧が落ちると食塊形成や送り込みが難しくなり、嚥下トラブルの原因になるため、舌圧や口唇閉鎖のトレーニングも重要になります。

これらのトレーニングを行うと、「食べこぼしが減る」、「食べ物を押しつぶしたり丸めたりしやすくなる」、「食べ物が気道に入るのを防ぐ」といった効果が期待できます。

- 歯科治療

歯がなくなった後、ブリッジ・入れ歯・インプラントによる治療がなされていない場合では、咬み合わせがないため咀嚼機能が低下します。入れ歯があっても、痛み等で使えない場合は同様に咀嚼機能が低い状態です。

その場合は歯科治療を行うことで、しっかりとした咬み合わせを作り、口腔機能の改善を図ります。

口腔機能低下症とは

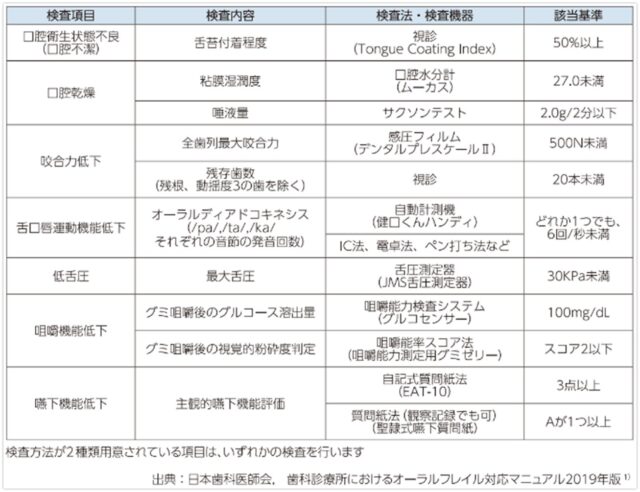

「口腔機能低下症」(2018年から保険収載)という診断名は、オーラルフレイルより進行した状態で、治療が必要な状態です。

以下の7項目のうち3項目以上が該当した場合、その診断となります(歯科医院での検査が必要です)。

・舌苔が多く、口腔清掃状態が不良

・唾液分泌量の減少

・咬合力の低下

・舌や口唇の運動機能の低下

・舌圧の低下

・咀嚼機能の低下

・嚥下機能の低下

咀嚼力の低下から全身のフレイルへ

咀嚼力が低下すると、肉や野菜などの繊維質を避けた食生活になり、たんぱく質・ビタミン・食物繊維の摂取が不足します。

これにより、筋力の低下(サルコペニア)や腸内環境の悪化、免疫力の低下といった悪循環が生まれます。

つまり、「口の中のことだから」と思っているうちに、気がつけば全身の健康にも深刻な影響が及んでいるのです。「咀嚼機能を守る」ということは、「全身の健康を守る」ことでもあります。

最後に

平均寿命と健康寿命の差は、男性で約10年、女性で約12年あります。

この「人生最期の10年」を「自分の口で食べ、話し、笑える」状態で過ごせるかどうかは、自分次第です。

口腔の健康を維持・向上することにより、栄養をしっかり摂ること、食べる楽しみや社会との繋がりを通じて、健康寿命を延ばしていきましょう。

そのために、お口のことで気になった際は、早めの歯科受診をお勧めいたします。

【参考文献】

・健康長寿ネット オーラルフレイル予防:https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/orarufureiruyobo-taberuchikara-ikiruchikara/index.html

・Aging&Health 2023年 第31巻第4号 公益財団法人長寿科学振興財団:https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/pdf/Aging%26Health104_light.pdf

・日本歯科医師会「オーラルフレイルマニュアル」:https://www.jda.or.jp/dentist/oral_frail/

・8020推進財団:https://www.8020zaidan.or.jp/

コメント